📙 O loop do hábito — a roda da desgraça e do sucesso

Resumo comentado de "O poder do hábito", capítulo 1

Busque liberdade e torne-se cativo dos seus desejos. Busque disciplina e encontre sua liberdade.

— Frank Herbert

Perigo. Aventura. Romance. OK, não tem romance. Uma história que poderia tranquilamente estar nas páginas de um livro de autoajuda, onde um cara comum faz coisas completamente comuns, mas conta como se fosse um grande feito e aguarda o aplauso de todos.

Com vocês…

A história de quando parei de comer açúcar

Sempre fui muito fã de doce. Quando criança, nos anos 1970, eu mamava a latinha de Leite Moça como lanchinho da tarde. Por essas e outras, a frase “essa sobremesa é doce demais” me soava quase que como uma ofensa. Em festinhas infantis, eu comia o máximo de brigadeiro possível e, quando o corpo começava a pedir “chega”, eu bebia uma água, lavando as papilas gustativas saturadas e lá ia eu de volta pro doce.

É claro que deu ruim. O lado da minha mãe na família é cheio de casos de diabetes e, em abril, eu estava pra lá de pré-diabético, a glicose com o maior índice que já tive na vida. Fui a um nutrólogo, desses meio bronquinhas, que viu os números e disse, sério:

“Se tem um conselho que eu posso te dar, é: viva como um diabético.”

Que foi o que fiz. Voltei a seguir a dieta que eu já tinha usado em 2018, a Eat to live, do Dr. Joel Fuhrman — livro que em português tem um título que me faz virar os olhinhos. Isso aqui não é um post sobre nutrição, mas o resumo da dieta é comer sempre o alimento com mais índice nutritivo e menos caloria. No geral, isso significa comer as coisas o mais próximo possível do estado natural (fora cozimento). Portanto, nada industrializado, nem farinha, muito menos açúcar. Ele também indica a prática do veganismo (ele não gosta do termo, mas, de novo, esse post não é sobre a dieta), que eu segui por uns 100 dias.

Só que, como eu li O poder do hábito ali por volta de 2010, sabia que não ia ser fácil. Que o problema da minha alimentação era 90% hábito. Acordar, comer pão com manteiga enquanto espero o café ficar pronto. E o pior de todos, o famoso comer um doce para tirar o gosto de salgado da boca depois do almoço. Podia ser na forma de várias balas caramelizadas, um teco de barra de chocolate ou, na época dos fatídicos exames, uma colherada de dulce de leche.

Por causa do “loop do hábito” — que vamos ver agora — várias vezes eu estava sentado, almoçando com a família e pensando “Hoje eu não vou comer doce, está tudo bem, estou com zero vontade.” Mas era só eu colocar meu prato dentro da pia que essa chave virava e eu ia quase que descontroladamente pegar meu docinho. “É só hoje”, seguido dos famosos pensamentos como “eu mereço” e “essa semana está puxada”.

Agora a coisa era séria, eu estava a poucos passos de virar diabético, o tipo de condição que não dá para “desvirar”. E isso é também parte importante no loop do hábito: eu agora tinha um “motivador”, uma recompensa diferente. Não morrer.

A solução foi partir para chicletes zero açúcar. Ou, como eu brinco, “minha dose de microplástico diária”. Eu consumo tanto chiclete zero por semana que um dia a caixa do minimercado aqui na frente ficou espantada. Mas eu sabia que só “ter força de vontade” ou “vergonha na cara para fechar a boca” não ia ser suficiente. Eu precisava criar um novo loop de hábito.

Eugene Pauly, o homem sem memória

Charles Duhigg abre este primeiro capítulo com a história de Eugene Pauly, um senhor de 71 anos que em 1993 foi parar num laboratório em San Diego sem saber exatamente por quê. Um ano antes, Eugene tinha sido atingido por encefalite viral — uma infecção que, em casos raros, consegue entrar no cérebro e destruir tecido nervoso. “E.P.” ficou em coma por dez dias e, quando acordou, não conseguia engolir direito, formar frases ou lembrar o nome do próprio filho.

O vírus destruiu quase inteiramente o lobo temporal medial de Eugene, uma região que os cientistas associavam à memória e à regulação de emoções. As tomografias mostravam um buraco de uns 5 centímetros no centro da cabeça. Ou seja, pela ciência da época, Eugene não deveria ser capaz de formar novas memórias nem funcionar de forma independente.

Quem viu o filme Memento (2000), de Christopher Nolan,1 ou a comédia Como Se Fosse a Primeira Vez (2004), com Adam Sandler e Drew Barrymore, conhece versões ficcionais dessa condição. Existe também um caso real anterior, o de Henry Molaison, conhecido na literatura médica como “H.M.”. Molaison teve os hipocampos removidos cirurgicamente nos anos 1950 para tratar epilepsia severa e passou o resto da vida incapaz de formar memórias novas. Cada pessoa que encontrava era… como se fosse a primeira vez.

Eugene era diferente de H.M. em aspectos importantes. Conseguia travar conversas, fazer piadas, dar conselhos. Um observador casual não perceberia que havia algo errado. Porém, quando Larry Squire, o especialista em memória da Universidade da Califórnia em San Diego, pediu que Eugene desenhasse a planta da própria casa, ele não conseguiu. Não sabia onde ficava a cozinha nem reconhecia fotos dos netos.

No entanto, quando Squire perguntou o que ele faria se estivesse com fome, Eugene levantou-se, foi até a cozinha e pegou um pote de amendoins no armário certo. Quando precisava ir ao banheiro, achava a porta sem hesitar. E todos os dias, saía para dar uma volta no quarteirão — sozinho — e voltava para casa sem se perder.

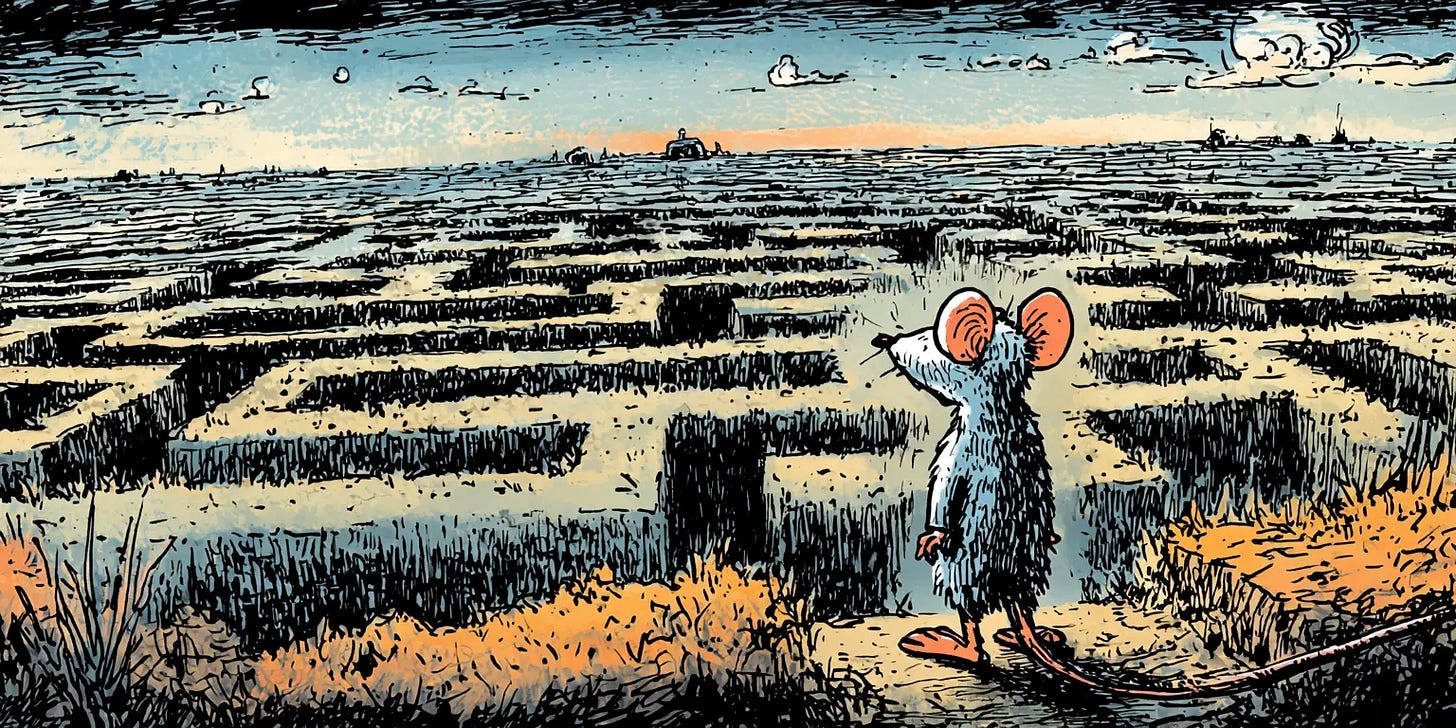

Como alguém incapaz de desenhar um mapa de onde mora consegue achar o caminho de volta?

Eu já falei sobre memória no podcast, sobre como lembramos e esquecemos — e como ainda sabemos tão pouco sobre como ela funciona que nem mesmo temos boas analogias e acabamos usando imagens erradas como gavetas ou computadores.